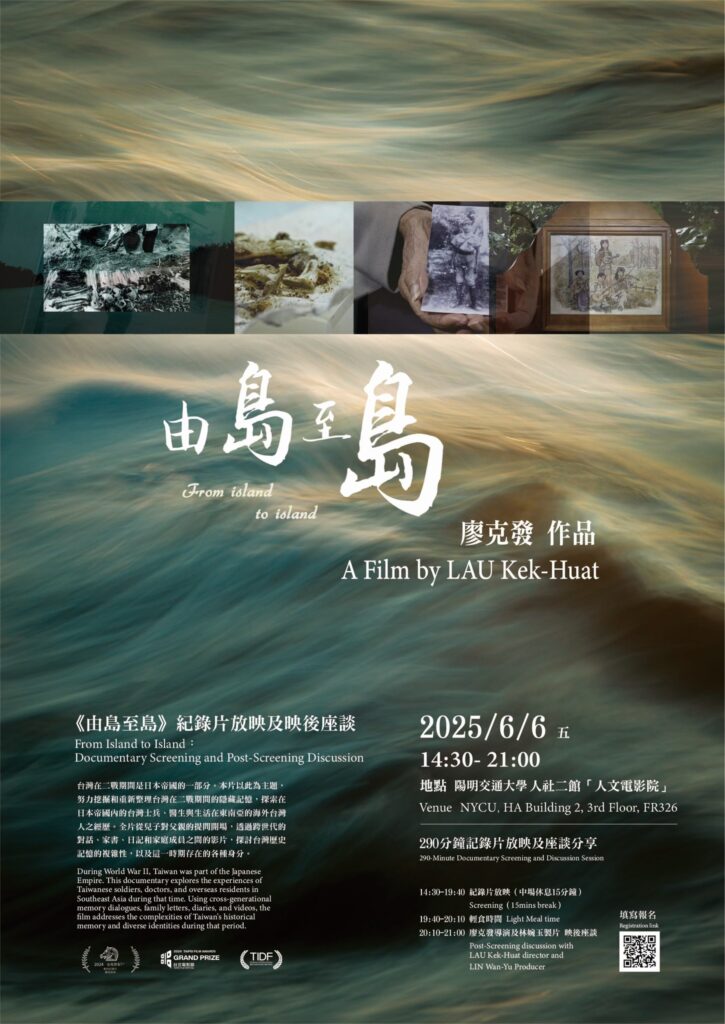

人文電影院

播放電影:由島至島 From Island to Island

台灣在二戰期間是日本帝國的一部分。本片以此為主題,努力挖掘和重新整理台灣在二戰期間的隱藏記憶,探索在日本帝國內的台灣士兵、醫生與生活在東南亞的海外台灣人之經歷。全片從兒子對父親的提問開場,透過跨世代的對話、家書、日記和家庭成員之間的影片,探討台灣歷史記憶的複雜性,以及這一時期存在的各種身分。

《由島至島》紀錄片放映及映後座談

日期:2025/6/6 (五)

時程:14:30-19:40 紀錄片放映290分鐘及中場休息15分鐘

19:40-20:10 輕食時間

20:10-21:00 廖克發導演及林婉玉校友座談分享

地點:陽明交通大學光復校區 人社二館「人文電影院」三樓 FR326

紀錄片映後座談側記|

「2025六燃文件展:洄游六燃・洄游頭前溪」系列活動旨在呈現新竹六燃與頭前溪所交織的「生態-文化永續體」,涵蓋不同族群的歷史記憶、生命紋理及頭前溪流域不同時期的樣貌。而日本帝國於臺灣的高雄、新竹及臺中新高(今清水)設立第六海軍燃料廠,不僅是軍事工業所需,更看中了臺灣地理位置,使其成為日本本土南進政策的中繼站。而在廖克發導演新作紀錄片《由島至島》之中,他就試圖探問,在這樣的時空背景下,臺灣如何參與日軍在南洋的戰爭?為何這段二戰記憶常被隱藏、被沉默?我們該如何面對沉默、戰爭與過去?本次座談邀請廖克發導演、林婉玉製片、賴雯淑教授及林建國教授參與,與現場觀眾共同探討戰爭與記憶,以及臺灣社會如何面對這段歷史。

🎤 映後座談

🔹 林建國教授|兩個沉默的國家

由《不即不離》、《還有一些樹》再到劇情片《菠蘿蜜》,廖導演的作品一部比一部沉重,因為他不只是想探討歷史、族群記憶,更試圖挑戰背後所運作的國家與軍隊。而這次的《由島至島》之中,就明顯點出馬來西亞和臺灣,在面對二戰歷史的沉默,尤其身在臺灣的我們,更難想像到此沉默。

🔹 廖克發導演|拍攝初衷與歷史責任

最初《由島至島》僅計畫拍攝90分鐘,並著重於討論二戰時的海外臺灣人,被送往澳洲和印度集中營的故事。然而,作為馬來西亞華人後代,家族對屠殺創傷記憶深刻,廖導演驚覺這些臺籍士兵派駐時間與屠殺事件重疊,才開始透過本片去探問,當時臺籍日本兵在南洋,除了口述歷史上的受難經驗,到底發生了什麼事?是如何參與了日軍在南洋的行動?不過,他也意識到影片不能只談歷史,因此後半段轉向探討日本民間老師與教育者如何面對歷史,引導觀眾思考,在了解這些歷史後,我們該如何思辨和面對呢?

廖導演同時強調,戰爭罪不能遺傳,繼而咎責下一代,所以拍攝此片並非控訴。但是作為臺灣人,我們有記憶的責任,可以選擇如何記憶二戰。因此這部片更像一部關於「記憶」的紀錄片,探討人們選擇記憶什麼、為何記憶、為何選擇性記憶,以及記憶如何定義我們的身份,並試圖同理那些選擇記憶或不記憶的人們。

🔹 賴雯淑教授|沉默的選擇與暴力結構

賴教授認為,祖父輩活下來才有了我們,因此我們有責任了解這段歷史,就像廖導演試圖挖掘出這段歷史一樣。她也強調,受害者與加害者角色並非二元對立,就像臺籍日本兵,可能存在身不由己地參戰。但當今的沉默,可能意味我們在縱容暴力結構繼續運作,我們應該對這些事情進行譴責、制裁,才能阻止歷史不再重演。

💬 Q&A 交流

🔹 Q1|馬來西亞長輩對日本人的態度如何?

A1|廖導演分享,老一輩馬來西亞華人對日軍屠殺記憶深刻,至今仍拒買日貨,但年輕世代因流行文化影響,仇日情緒減弱。他指出,二戰前亞洲華人的國家意識不強,多認同祖籍,直到二戰後,各個民族國家建立,才出現了國家中心主義。因此,廖導演個人不喜歡從國家主義出發思考,而是更關注個人經驗。他也認為,很多時候我們以為是記憶累積後,才形成某個身分,但其實是你今天的身分認同,會讓你對於某些記憶,選擇性的看到或看不到。

🔹 Q2|透過導演的紀錄片,可以同理當時臺灣人的處境,尤其這之中存在著不同情緒的光譜。但當今的我們,為何無法反省過去的錯誤,反而對此沉默呢?在現代,其實我們對於移工,也常抱有一種階級觀念,不也是把人當作苦力,而非一般人來看待嗎?

A2|廖導演表示,雖說當今的教育裡會提到臺籍日本兵的歷史,但臺灣社會其實沒有思考及反省過臺籍日本兵在南洋戰爭中的角色。尤其,臺灣已經解嚴,有相對充沛的討論資源,也某種程度上,享受了日本殖民帶來的現代化成果。比如作為日本南進基地,臺灣成立了第一所大學(臺大,臺北帝國大學),其知識階級也參與了日軍攻佔南洋後,媒體重新開始營運等事務。但相較於日本士兵在戰後主動撰寫回憶錄揭露罪行,臺籍日本兵的口述歷史多強調自身受難,這讓他質疑其背後原因及社會輿論影響。

🔹 Q3|馬來西亞政府如何處理這段歷史?

A3|廖導演提到,日本帝國在二戰期間,曾利用回教「聖戰」概念與日本天皇概念做連接,來招募馬來年輕人,甚至也有不少蘇丹的小孩,其實是因此到東京上大學。但這段歷史對馬來族群來說,是尷尬的,因此很少被提及。而華人受害的歷史,更因族群之間的關係,基本上被草草帶過。

🔹 Q4|透過口述歷史,真的能達成轉型正義嗎?會不會於複述的過程,其實只是在消除加害者的罪惡感,但不見得對受害者有幫助?

A4|廖導演認為其實臺灣的轉型「正義」,反倒容易陷入什麼是正義的爭執之中。相較之下,德國歷史教育經驗,則更強調要「克服、面對過去」,透過面對的方式,從過去理解跳脫出來。尤其,對於年輕一輩來說,這些祖父輩的行為已經有些距離,因此需要給他們的,不是承擔前人的罪行,而是提供一個思辨的素材,並強調「面對過去」需重複講述故事,這是我們的義務。同時,德國至今仍在審判相關老人,甚至對知情但保持沉默者也視為有罪。

廖導演也特別說,日本的高島先生,縱使他不是當時日本兵的後代,他數十年來仍不斷地回到馬來西亞,收集口述歷史,募款尋找亂葬崗,並帶日本年輕人來面對歷史,即便初期遭遇當地村民的仇恨與抵制。而確實,透過這些努力,逐漸化解了雙方的仇恨,加深了彼此的信任。

林建國老師補充,馬來西亞和新加坡政府對二戰華人受難的國家層面不作為,導致民間痛苦無法集體追悼、安撫,才使老一輩一直難以原諒日本人。這也是廖導演影片不斷提醒國家不要怠慢的原因。

🔹 Q5|是不是在黨國體制與教育之下,導致臺灣人對二戰創傷的否認與沉默呢?紀錄片之中存有相當多口述資料,能否出版成書?

A5|廖導演回應,目前無出版計畫,但已製作五部短片提供給教育界免費使用,並邀學者設計教案,期待能用教育的方式,讓小孩能了解到社會多元的背景與歷史,而非單純由國家角度出發。

他補充,關於臺籍士兵參與屠殺的具體數字難以調查,且對強調「臺灣人為軍伕,所以沒拿槍」的說法有所質疑。因為戰場情勢複雜,其實軍伕仍有拿槍上戰場的可能。更何況臺灣人若擔任口譯等非持槍身份,其實也是以另一種方式參與殺人。因此,比起一直認為臺灣人是被迫、沒有持槍,更應反思臺灣人如何參與了這場戰爭。

🔹 Q6|相對於臺灣,受限於較為保守、國家中心的歷史課綱,馬來西亞對於馬來族群可能受害、被日本作為苦力的歷史,都沒有特別討論嗎?民間是否有其他的討論呢?馬來西亞來臺的同學好像也都很少談這段經歷,為什麼?

A6|廖導演指出,其實多數馬來西亞年輕人,並不清楚日本曾經殖民臺灣,自然更難連接到這段歷史。

關於馬來族群受害,在馬來西亞更多的是,關於戰後馬共公審的討論。其實在日本來到南洋時,他們其實會需要當地人的知識與管理,因此會運用到原來的警察、警衛系統等,使馬來人更多是這些屠殺的目擊者,而非受害者。

🔹 Q7|賴教授認為,加害者對於身處於家庭與戰場之間的反差,可能來自於整個結構上,由上層長官乃至於天皇命令,而產生不得不然地服從命令進行無差別屠殺,近一步導致內在的道德創傷。因此,我們是不是除了對單一的個體憤怒,更應該對一個不公義的事情或體系憤怒,才會更理性一些呢?

A7|廖導演表示,在採訪日本兵時,遇到的兩種情況,正好可以與賴教授所說的道德創傷呼應。一種是對於這些戰爭記憶的逃避或否認,另一種則是對當時的記憶進行莫名的美化。他強調,其實在戰爭時,不論是加害者或是受害者,都面臨了道德上的考驗,不應用和平時代的價值觀直接予以批判,可能需要更多的同理。

🔹 Q8|除了紀錄片本身,有更多的資料或故事嗎?楊樹木的後代(Simon),要接受你的採訪,這個感覺是非常困難的事?

A8|廖導演表示,他其實有依731部隊的名單,去採訪他們的後代,其中不乏醫生世家。但大多數的人對於這些事都非常驚訝、不敢接受,以為他們只是去南洋擔任醫官而已,甚至不希望後代知道這些事情。因此,Simon真的是一個蠻特別的個案,雖然說他在採訪前反反覆覆拒絕又接受好幾次,但可能源自於祖母對他的愛與信任,使他願意去面對、了解這個事件,他深愛的祖母,卻又被外人指稱為殺人、害人的親人。

📌 結語

本次《由島至島》紀錄片放映及映後座談,使我們認識到大煙囪背後,代表的其實是痛苦、不堪回首的戰爭記憶。可是,也正如大煙囪一樣,這些記憶深深印刻在這座島嶼的每一個人身上,無法割離。唯有面對、反思這些記憶,而非沉默,才有可能消除仇恨、避免重蹈覆轍。

側記作者:許明宸