【2025 六燃思想行動論壇:洄游六燃・洄游頭前溪】

本論壇聚焦於「六燃」歷史遺址的保存與再詮釋,結合地方記憶、生態議題與空間再生,透過文件展導覽、專題演講及論壇對談,串聯高雄與新竹的六燃發展現況,並拓展對於水資源治理與基礎設施的反思。活動邀集學者、建築師、文資工作者與在地實踐者,共同探討六燃作為一個歷史場域如何成為當代思想與行動的交匯點。論壇也是一場關於頭前溪流域與工業遺構的「洄游」,誠摯邀請關心文化資產、環境與社會實踐的朋友共襄盛舉。

地點: 新竹市東區大學路1001號陽明交大人社一館三樓315教室

日期:2025/6/7(六)12:00~18:00pm

論壇主持人:郭中端景觀建築家、陽明交大應用藝術研究所賴雯淑老師

論壇講師:中油文資辦公室劉麗玟小姐、林雅萍建築師、陽明交大人文社會學系莊雅仲老師

論壇與談人:清華大學人社學士班榮譽教授、中原大學建築系林曉薇老師、國立科學工藝博物館吳慶泰老師

活動流程:

12:00-12:15 導覽報到

12:20-13:20 「2025六燃文件展:洄游六燃・洄游頭前溪」導覽

13:20-14:00 用餐與交流時間

14:00-14:20 論壇報到

14:20-14:30 論壇開幕,郭中端博士/ 賴雯淑/王俊秀教授致詞

14:30-15:00 高雄六燃發現與現況-中油文資辦公室。劉麗玟女士

15:00-15:30 新竹六燃修繕現況與新發現。林雅萍建築師

15:30-16:00 水竹科:水基礎設施與技術治理的溢出。莊雅仲老師

16:00-16:30 中場休息

16:30-17:00 論壇與談。與談人: 王俊秀、林曉薇、黃貞燕、吳慶泰

17:30-18:00 問答時間

活動側記|

「2025六燃文件展:洄游六燃,洄游頭前溪」系列活動旨在呈現新竹六燃與頭前溪所交織的「生態-文化永續體」,涵蓋不同族群的歷史記憶、生命紋理及頭前溪流域不同時期的樣貌。此次論壇聚焦於「六燃」歷史遺址的保存與再詮釋,結合地方記憶、生態議題與空間再生,透過文件展導覽、專題演講及論壇對談,串聯高雄與新竹的六燃發展現況,並拓展對於水資源治理與基礎設施的反思。活動邀集學者、建築師、文資工作者與在地實踐者,共同探討六燃作為一個歷史場域如何成為當代思想與行動的交匯點,成為一場關於頭前溪流域與工業遺構的「洄游」。

🎤專題演講

🔹劉麗玟女士|高雄六燃的發現與現況

相較於新竹六燃,高雄六燃在戰後由國民政府接收並擴建,成為中油煉製石油產品的重要設施,即高雄煉油廠。日本人選址於此,就是考量到北側有半屏山提供地形屏障,並在美軍轟炸後將部分設施遷移至半屏山洞窟內,如蓄水池、辦公室、潤滑油工廠等。這些洞窟工廠是到高鐵施工時,才被重新發現。

此外,高雄六燃的建設與左營軍港密切相關。為了運送印尼原油進行加工,日人修建地下輸油管,使船隻能在左營軍港卸油並直送至高雄六燃。然而,戰後因軍方管制,中油改在苓雅寮與大林埔設立輸油站,再將原油運送至煉油廠。原先的地下輸油管則是直到世運主場館施工時才重見天日。

在高雄煉油廠內,仍存留不少日治時期的工廠遺跡,例如為了運輸建材而興建、後來用來運送潤滑油與柏油產品的鐵道,以及以日式TR紅磚打造的潤滑油工廠、木造化驗室、飛機造型辦公室等。為了滿足工業需求,高雄六燃的用水來自大寮、大樹兩座抽水站,抽取高屏溪水源並經由水管輸送,至今這些水管所經之路被稱為「水管路」。

🔹林雅萍建築師|新竹六燃修繕現況與新發現

大煙囪廠房於2010年被指定為歷史建築,基地面積約一公頃,並計畫與將軍村、觸媒工廠等歷史建築連結,透過汀甫圳的生態廊帶串聯學校及開放空間,形成完整的歷史文化場域。

廠房內保留了戰時工廠的大型鍋爐、儲水設施、防空洞及漏斗等。若比對日本舊有的火力發電設備介紹,就會發現大煙囪的構造與標準流程十分相似,包括粉煤機、鍋爐、醒煤器、煙道及集塵室等關鍵設施。

在眷村時期,居民因應居住需求,於廠房結構上增建屋中屋,並使用地坪花磚、門柱與鐵窗花等眷村特色建材,甚至部分採用原煙道的耐火磚來填補漏斗與孔洞,展現當時的克難生活。

未來規劃方面,大煙囪廠房將開放作為文化、商業及社交用途,並與周邊綠帶結合,打造更廣泛的公共空間,以促進區域融合與發展。其設計原則強調歷史地景的保存與生態環境的延續,並將眷村生活記憶與二戰遺構整合於場域內,進一步塑造「大煙囪藝術村落」的概念,使其成為科技、藝術、生態與歷史文化的交匯場域。

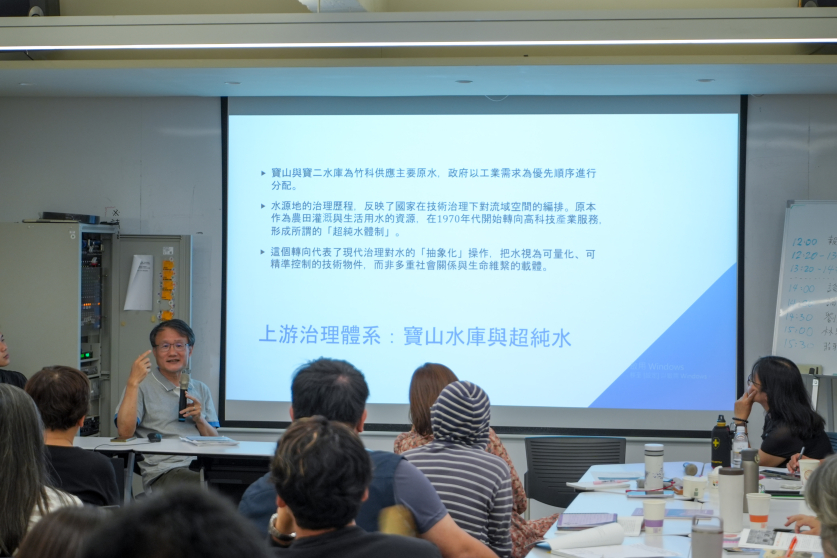

🔹 莊雅仲教授|水竹科:水基礎設施與技術治理的溢出

莊雅仲教授的研究聚焦於竹科的水資源治理,並揭示其對新竹都市結構的影響。竹科的水源取自上坪溪,經由寶山與寶二水庫供應高科技產業,這一過程劃分了頭前溪流域,使民生用水更多依賴下游的隆恩圳與湳雅取水口,也因此承受更高的污染風險。這種治理模式體現了從農業與民生優先轉向工業優先的政策方針,同時也促成了「超純水體制」,使水從生命維繫的載體轉變為可量化、精準控制的資源。

此外,寶山與寶二水庫的興建,迫使周邊村落遷移或配合水源保育政策,影響社區與地景發展。研究亦探討竹科水污染問題,如1996-1997年間的惡臭廢水事件與高比例癌症病例,以及香山綠牡蠣事件,顯示科技產業的發展對社區與生態系統造成影響。頭前溪水利設施的開發亦影響台灣招潮蟹、苦花魚等生物棲地,進一步凸顯產業發展與環境保護之間的衝突。

💬論壇對談

🔹 王俊秀教授|新竹六燃的人本研究取向:燃料生活者的探索,音樂篇

王俊秀教授的研究聚焦在新竹六燃的人本方向,並以音樂為出發。此次分享介紹了王昆玉先生在新竹六燃擔任工員所唱的《海軍之歌》,以及《六燃廠歌(新竹版)》、《新竹保甲修練所所歌》、《斯馨寮歌》(高雄六燃女性宿舍)等作品。其中,六燃廠歌及斯馨寮歌,請清華大學音樂系的施梅紛老師重新編曲,各自選取英式的管弦樂及日式的日本箏、太鼓作為演奏樂器。透過這些歌曲,跳脫了沉重的文獻資料,以聽覺的方式重新回顧這段歷史。賴雯淑教授也認為,這些歌曲正好可以與先前黃子軒與山平快創作的《最好的時光,大煙囪》、曙光女中創作的《囪囪》相互呼應。

🔹 林曉薇教授|工業遺產的保存與活化:從空間再利用到文化路徑

林曉薇教授指出,臺灣在歷史空間再利用上常將場域視為單純容器,導致原有特色被淡化。然而,今天關於六燃的討論,展現了不同的嘗試,透過討論場域的運作流程,將其特性融入現代用途,突顯工業遺產的價值。她強調,工業遺產不應限於個別建築,應與外部公共空間串聯,以促進地方再造。六燃團隊亦保留了場域內的部分機具與物件,並記錄相關的音樂、故事,也都可以提供給未來博物館展覽,有聲景、影像等多方面的體驗。。

她進一步建議,就以產業文化路徑的觀點,六燃可以與苗栗出磺坑相互串聯,形成一個石油產業在臺灣的發展歷程。就區域路徑上,高雄六燃有生活、生產到運輸面的遺產串聯,而新竹六燃則是跟高科技產業相關,都是相當值得在未來發展的內容。除此之外,場域不必侷限於歷史討論,可結合學科知識與多元導覽方式,以擴展受眾範疇。

此外,她分享最新出版的繪本《圖解高雄煉油廠》,以賓果廠長、王琇校長及李達海廠長為核心,描繪煉油廠從戰爭歷史與生活樣貌、教育與福利設施,到最終成為完全煉油廠的發展歷程。

吳慶泰老師則補充,大煙囪廠房內的原動罐主要產生蒸氣以推動機具與加熱,發電功能可能只是次要用途,未來研究或許能探索蒸氣管線在廠房中的可能位置,以更深入理解場域的工業系統。

🤔 問答時間

🔹 Q1|半屏山的半月水池是不是類似於清大的成功湖為消防用?如果是,是不是可以找到類似的結構存在呢?新竹不同區的水源是哪裡來的?

A1|王俊秀教授分享,清大的成功湖為消防湖,下方管線連接至清大夜市,過去曾因美軍轟炸而啟用相關設備。劉麗玟女士則補充,半屏山的半月湖主要供休閒使用,並無消防用途。

廖子齊議員回應水源問題,指出自來水會進行南北調度,因此並無固定水源,但目前新竹多數地區仍依賴頭前溪,僅香山少數地區使用永和山水庫。最近的抽樣顯示,頭前溪底泥的鎳含量超過美國標準,而臺灣尚未訂立相關規範。廖議員也提及,綠牡蠣事件後,園區有對銅的排放進行總量管制,以維護客雅溪的環境承受能力。

🔹聽眾分享,或許也可以參考日本在做明治維新工業革命的相關論述方式,進一步探討大煙囪廠房煤炭燃料的來源,比如尖石的加羅排煤田、北埔竹東關西橫山的煤田或是從其他北部地區運送而來的,建立起關聯性的論述。在高雄六燃部分,因涉及石化工業,亦可深入討論其化學元素、製程及反應機制,並探究其對日常生活的重要影響,以更全面呈現工業遺產的歷史脈絡與當代意義。

🔹 Q2|除了音樂之外,六燃團隊是否有對相關的員工、住戶,進行家族史的調查與記錄呢?

A2|王俊秀教授分享,六燃原型源自二燃,部分日籍技術人員攜家人來臺協助運作,卻在航程中遭美軍潛艇攻擊身亡。此外,高雄煉油廠曾擁有九所圖書館,王教授透過借書圖書章追溯背後人物故事,並於2024年出版《我書故我在:復刻高雄煉油廠圖書章的記憶》。

劉麗玟女士則指出,中油公司雖歷年編纂廠史,但直至今年才展開人物口述歷史,挖掘鮮為人知的經歷。例如,過去中油公司每日在後門提供每個家庭各一個冰塊與木炭供生活使用,老油人亦回憶廠區內曾設有保齡球館及溜冰場,惟後者因冰面狀況不佳而未能長期維持。

🔹 Q3|未來六燃的大煙囪廠房甚至是文化資產,有沒有可能擺脫對商業行為的過度依賴,而是透過提升社會認同與獨特經營模式來確保其永續發展?

A3|賴雯淑教授指出,雖然歷史場域的營運不必依賴商業行為,但目前社會尚未形成足夠共識,使政府願意承擔維護責任,而民間企業亦興趣不高,因此需要集思廣益以突破困境。

林曉薇教授補充說,臺灣在2000年代對於產業文資的重視有顯著進步,不必過於悲觀,但的確在近十年陷入停滯。對此,她認為接下來的重點在於,如何透過教育,影響到下一代的觀念,還有如何使政府存在這些意識。此外,相較於國外,臺灣私人企業投入較少,她以柏林開發商將歷史建築與住家結合為例,指出公私合作、公法人等模式可能為歷史場域提供新的發展方向。

王俊秀教授則提出,可參考日本「龍貓森林」案例,透過公民力量與募資,促成民間購買並經營文化資產。若能在臺灣建立小規模成功案例,或許能推動更廣泛的社會認同與文化資產永續發展。

📌 結語

此次「2025六燃思想行動論壇」深入剖析高雄與新竹六燃的歷史與現況,從建築本體、產業文化路徑到水資源治理,展現六燃發展的多層次視野。儘管未來仍充滿困難與挑戰,但這場討論再次連結各方的思想與行動,激盪出更多可能性,為六燃的未來開拓嶄新方向。

側記作者:許明宸